画像診断にはレントゲン検査のほかにも、CTやMRI、超音波(エコー)検査などがあり、それぞれに特性があります。

![]()

Computed Tomographyの略で、X線検査のひとつです。体の周りをX線管が、らせん状に回転移動しながら撮影することで、正確で詳細な情報を、数十秒の撮影で画像化します。欠点はX線の被ばくがあることです。

当院では、AIによる最新の補正技術により、高画質のまま被ばく低減が可能になったCanon製CT装置を導入し、さらに撮影部位に応じて、鉛による最適な防護対策を行っているため、安心して検査をお受けいただきます。

![]()

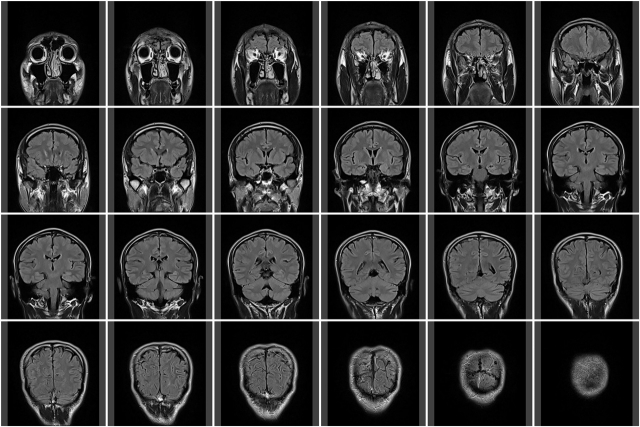

最も有効な部位のひとつが肺(胸部)です。CTは、早期肺がんの検出には欠かせません。また、骨折や脳内出血、副鼻腔病変など多くの病変の画像診断に利用されています。臓器を立体的に表示した3D画像もCTの特長のひとつで、複雑な血管走行や病変と周辺臓器との位置関係などをあらゆる方面から観察することができます。

![]()

![]()

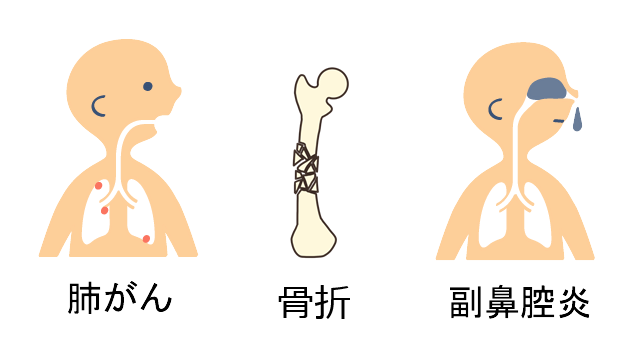

Magnetic Resonance Imagingの略で、磁石による強力な磁場と電磁波を使って身体のさまざまな断面を撮像します。そのため、放射線による被ばくがありません。しかし心臓ペースメーカーのような体内に電子機器や金属がある場合は、検査ができない場合があります。

![]()

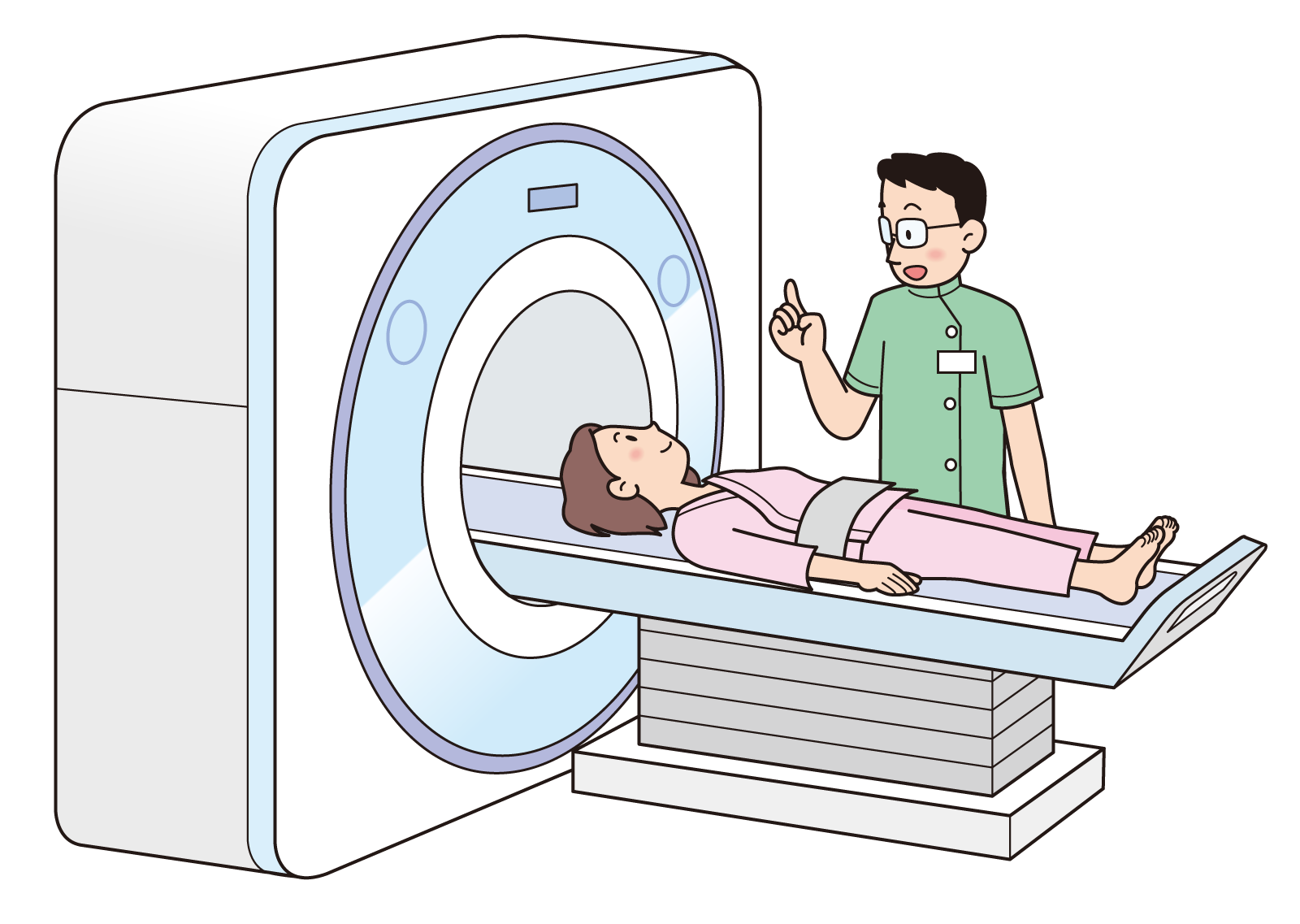

MRIは軟部組織や神経の描出に優れており、脳梗塞や脳腫瘍、脊椎および脊髄、関節、骨盤内臓器など多くの病変の画像診断に使用されています。また造影剤を使用することなく脳などの血管を描出できるのも特長で、脳の血管が細くなっていないか、くも膜下出血の原因となるコブ状の膨らみ(脳動脈瘤)がないかなどを調べるのにも役立ちます。

![]()

![]()

造影剤とは、血管の状態をより詳しく判断する場合や、臓器のより詳細な情報を必要とする場合に使用する薬剤です。がんの評価にも有用で、造影剤を使用することで、病変をより明確に描出することができます。

しかし、気管支喘息やアレルギーなどがある方、腎機能が悪い方などは副作用のリスクが高く、使用できない場合があります。

![]()

![]()

CTは撮影時間が短く、呼吸や腸管の動きに影響を受けやすい胸腹部の撮影に適しています。また、レントゲンに映らないような微細な骨折や石灰化といった硬いものの撮影もCTは得意とします。

MRIは色の濃淡表現を得意とし、柔らかい組織を撮影する場合によく使用されます。造影剤なしで、血管を立体的に映し出すことができるため、早期の脳梗塞の発見にもつながります。ただし、動きに弱く、検査時間が長いことが欠点です。

![]()

![]()

CTやMRIを撮影することが多い症状のひとつに、「頭痛」があります。

頭痛の原因には、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞、脳腫瘍、外傷が代表的です。これらのなかで、くも膜下出血や脳出血といった緊急性が高い出血性の病変は、迅速な撮影ができる頭部CTが非常に有効です。

一方で、MRIは小さな脳梗塞が発見できたり、脳梗塞の発症時期を推測することが可能なため、微細な変化を調べる際にはMRIが選択されます。

一般的にMRIはCTよりも鮮明で、色の濃淡(コントラスト)の違いがわかりやすく、細かな異常を発見できる可能性が高くなりますが、必ずしもMRIの方がCTよりも適しているというわけではなく、検査を受ける患者さんの状態や推測される病気にあわせた、最適な画像検査を選択することが重要です。

気になる症状がある場合は、いつでもご相談ください。