患者さんが「いぼができました」と言って皮膚科を受診されるとき、そこには実に様々な疾患が含まれています。ここではそんな「いぼ」について、代表的な疾患とその治療法について解説します。

![]()

![]()

※うつるいぼ

ヒトパピローマウイルス(human papilloma virus ; HPV)の感染でできる、ウイルス性いぼの代表です。手足にできることが多く、初めは粟粒大の丘疹で徐々に増大、癒合して数センチの表面がつぶつぶとした扁平な結節になることもあります。ウイルスは皮膚の微小な傷から侵入し、角化細胞という皮膚表面の細胞に感染しています。表面の落屑(粉)にウイルスが含まれていて、他の部位へ接触感染します。なお、HPVというと子宮頸がんの原因ウイルスを連想される方もいるかもしれませんが、ウイルスの型が異なり、手足にできる尋常性疣贅は通常がん化しません。

尋常性疣贅はウイルスのタイプや感染部位により、以下のような名前で呼ばれることもありますが、基本的には全て同じ疾患です。

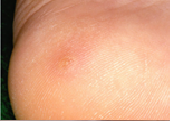

①足底疣贅

足底に生じ、胼胝(たこ)、鶏眼(うおのめ)に似る。

②ミルメシア

手掌足底にできる噴火口状の小結節。発赤や圧痛を伴うことが多い。

③色素性疣贅

黒色調の色素沈着を伴った疣贅で“くろいぼ”とも呼ばれる。

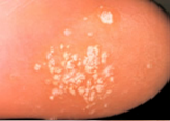

④点状疣贅

白色の点々で表面がガサガサする病変が手掌足底に多発します。

⑤糸状疣贅

顔面、頭頸部にできる、細長い棘のような外観の疣贅です。

治療は液体窒素による凍結療法と、サリチル酸の貼付が最も治療効果が高く、日本皮膚科学会の尋常性疣贅診療ガイドラインでも最高ランクの推奨度Aとなっています。

![]()

※うつるいぼ

これもウイルス性疣贅の一種で、HPV-3,10(尋常性疣贅とは異なる型)が原因の疾患です。青年期女子の顔面に好発し、粟粒から米粒大の扁平で褐色の丘疹が多発します。自然に消退することもありますが、数年にわたり難治となるケースもあります。

治療はヨクイニンという生薬の内服と液体窒素による凍結療法を行います。

![]()

※うつるいぼ

俗称の“みずいぼ”と言ったらご存知の方も多いのではないでしょうか。これもウイルス性のいぼですが、尋常性疣贅とは異なるポックスウイルスに属する伝染性軟属腫ウイルスに感染することで発症します。小児に好発し、外観は2〜5mmくらいで表面には光沢があり、よく見ると中央がへそのようにわずかに凹んでいます。“みずいぼ”とは言いますが、中身は乳白色の粥状物で、この中にウイルスがたくさん含まれています。皮膚表面の小さな傷や毛孔から容易に感染するため、引っ掻いて粥状の内容物が周囲に付着すると次々に広がります。

治療は特殊なピンセットでひとつひとつ摘み取る方法が最も確実です。ただし数ヶ月から1年程度で自然に治るため、触らないようにして経過を見るのもひとつの選択肢です。

![]()

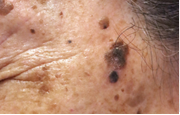

※うつらないいぼ

老人性疣贅とも呼ばれます。早い方で20歳代から出現し、80歳以上になればほぼ全てのひとに認められる皮膚の良性腫瘍です。別名の老人性疣贅が示すように皮膚の老化で生じる変化で、尋常性疣贅や伝染性軟属腫のようにウイルスとの関連はありません。従って、自分や他のひとにうつることもありません。

![]()

※うつらないいぼ

頸部や腋の下、股のつけねにできる、粟粒から米粒大の柔らかい突起物です。アクロコルドン、スキンタッグと呼ばれることもあります。これも一種の加齢性変化と考えられています。

治療は切除か凍結療法が簡便で確実です。

![]()

上記でもご説明したとおり、「いぼ」には感染するものと、感染しないものがあります。ウイルス性のいぼは、体の他の部位に広がったり、大きくなったり、他の人にうつしてしまう可能性もあるため、早めの受診をおすすめします。気になる「いぼ」がある方は、ぜひ一度、当院までご相談ください。